「使いやすい」インターフェイスの作り方3

はじめに

こんにちは!使いやすいインターフェイスの作り方講座、第三弾を始めます。

みなさんはWebサイトやアプリケーションを使用する際、以下のような経験はありませんか?

どのボタンを押したら目的の画面に遷移するのかわからない、、、

説明が少なく使い方がわからない、、、

このように、日々様々な種類の「わからない」に遭遇することがあるかと思います。

インターフェイスを設計するにあたって、当然「わからない」を発生させないようにしたいですよね。

使いやすいインターフェイスの作り方講座第三弾では、「わからない」の種類について、

徹底解説します!

わからないとは?

わからないとは、主に次の3つの種類に分類されます。

◎状態がわからない

◎場所がわからない

◎操作がわからない

それぞれについて、解説していきます。

1.状態がわからない

まずは、状態がわからないについて解説します。

例えば、Instagramを使用しているとします。

投稿する際に写真を選択すると、

縁で囲われたり印が付いたりしますが、

この印がないとどの写真を選んでいるのか不明慮です。

これが、「状態がわからない」ということです。

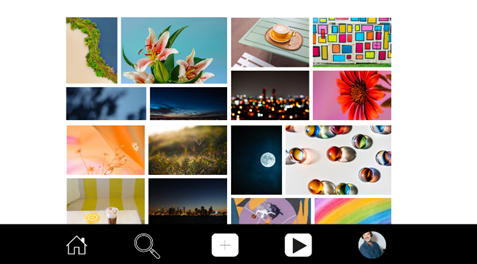

A:どの画像を選択しているのか状態がわからない

B:状態が分かる

2.場所がわからない

次に、場所がわからないについて解説します。

Instagramでは、画面下部分から虫眼鏡マークを選択して検索を行うことができます。

その際に、画面下部のアイコンが同じ大きさであったり、非表示だったりすると、現在どの画面を操作しているのかが不明慮です。

これが、「場所がわからない」ということです。

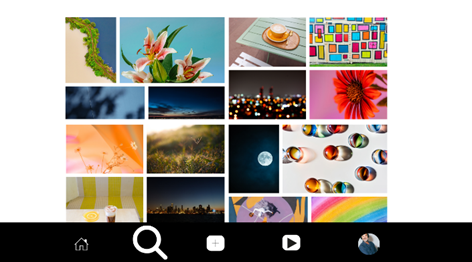

A:場所がわからない状態

B:場所が分かる状態

3.操作がわからない

最後に、操作がわからないについて解説します。

Instagramで投稿する際、写真を選択して「次へ」を選択し、投稿画面に遷移させる操作を行っていると思います。

無意識に操作を理解して次の画面に進んでいますが

写真を選択した際に「次へ」という文言が存在しなければ、選択後どうしたら良いのかわかりません。

これが、「操作がわからない」という状態です。

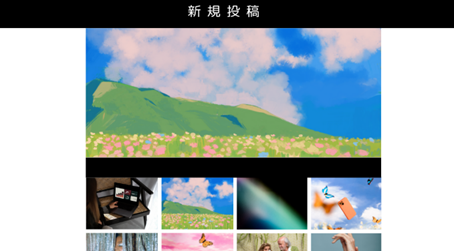

A:操作がわからない状態

B:操作が分かる状態

使いやすいインターフェイスを設計する際は、

これら3つのわからないが発生しないよう、意識することが大切です。

そして、例で紹介したようなテクニックが使用されていることで、私たちは快適にインターフェイスを使用することができています。

ぜひ普段から「わからない」が発生しないように工夫されていることを発見し、

テクニックに注目していきましょう!

そして、インタラクションコスト(第一回参照)が少ない、使いやすいインターフェイスを作成していきましょう!